| 더에듀 | 학문의 세계는 끊임없이 연구 결과를 내놓는다. 평생 배우는 전문직이자 평생학습의 모범이 되어야 할 교육자가 이런 연구를 계속 접하면 좋겠지만, 매일의 업무로 바쁜 일상에서 현실적으로 쉬운 일이 아니다. 이런 독자를 위해 주말 취미가 논문인 객원기자, 주취논객이 격주로 흥미롭고, 재미있고, 때로는 도발적인 시사점이 있는 연구를 주관적 칼럼을 통해 소개한다. |

교육을 아는 사람이라면 아직도 핀란드가 숙제와 시험이 없으면서도 학업 성취도가 세계 최상위권이 되는 공교육 낙원이라고 생각하지는 않을 것이다.

핀란드의 학업성취도가 하락세를 보인 지도 오래됐고, 영국의 교육기업 피어슨이 고학력 고임금 교사의 효과라는 다른 분석을 내놓기도 했기 때문이다.

또 교육개혁에 오래 참여한 파시 살베리(Pasi Sahlberg) 교수가 직접 우리나라에 와서 강연하면서도 오해를 해명했고, 핀란드 교육부 홈페이지에도 미국의 정치 프로파간다 영화 때문에 생긴 세계적 오해를 풀기 위한 해명이 올라와 있기도 하니까.

핀란드에서 유학하고 온 교수나 학부모가 언론을 통해 생생한 경험을 전하기도 하고, 최근에는 서울대 10개 만들기 등의 이슈와 관련해 이범 교육평론가가 칼럼에서 언급하기도 했다.

숙제도 있고, 시험도 있다고 한다. 숙제를 매일 내주는 교사도 있고, 시험을 보는 아이들은 스트레스도 받는다고 한다. 예체능 중심이지만 사교육도 있고, 없다던 사립학교도 네 종류나 있다고 한다. 여기에 대해서는 더 설명할 이유가 없다.

핀란드 이상화의 기반은 ‘교육개혁으로 이룬 학업성취’

그런데도 여전히 꽤 많은 사람들은 핀란드 교육을 이상화하거나 핀란드의 방식이 틀렸다며 비판하거나 아무튼 핀란드를 하나의 기준으로 삼는 것을 멈추지 못한다.

물론, 일부 군소 언론과 비전문가들이 잘못된 지식을 재생산하기 때문이기도 하지만, 대부분은 숙제와 시험이 없는 게 아니라는 점을 알아도, 지금은 순위가 꽤 하락한 걸 알아도, 어쨌든 한때나마 교육 개혁으로 세계 최상위권으로 학업성취도를 끌어올렸다고 믿는 데서 이야기를 시작한다.

그러니 숙제와 시험과 사교육과 사립학교가 없는 게 아니라도 이상화할 이유를 사람들은 찾게 된다. 어떤 이는 모든 게 무료인 교육을 추켜세우지만, 그건 독일과 네덜란드도 대표적으로 그렇고 사실 선진국 대부분이 거의 무료다.

숙제의 분량이나 평가의 방법과 수준도 북미나 여타 서유럽 국가와 사실 결정적 차이는 없는데도 “이게 다르다, 저게 다르다” 하며 말을 많이들 한다.

어떤 이는 개별화 교육과 특수 교육을 꼽기도 하는데, 이 역시 서구 선진국에서는 대부분 공유하는 방향성이다. 단지 진행되는 정도가 재정 여력이나 국가의 크기와 자율성의 정도에 따라 다를 뿐.

그런데 ‘교육 개혁으로 세계 최상위권으로 학업성취도를 끌어올렸다’는 전제 자체가 사실이 아니라면 어떨까?

기록으로 남아 있는 세계 최초의 국제 성취도 평가의 진실

오늘 살펴볼 보고서는 연구 논문이 아니고, 좀 철 지났지만, 이 주제에 대한 명확한 사실 몇 가지를 제공해 주는 정책 보고서다.

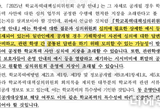

미국의 싱크탱크인 브루킹스 연구소 산하 브라운 교육정책 센터가 발표한 '미국 교육에 대한 2010년 브라운 센터 보고서: 미국 학생들은 얼마나 잘 배우고 있는가(The 2010 Brown Center Report on American Education: How Well are American Students Learning?)’ 중 1장 ‘국제 평가(International Tests)’ 부분만 발췌해 살펴보겠다.

핀란드 교육으로 이야기를 시작해 놓고 미국의 교육 정책 보고서를 살피는 일이 뜬금없이 느껴질 수도 있지만, 미국도 우리처럼 핀란드를 이상화하면서 자기 교육 체제를 비판하는 일이 만연했기 때문이기도 하지만, 무엇보다 이 보고서에서 미국과 핀란드의 비교가 시작된 최초의 국제 성취도 평가인 1964년 시행된 핌스(First International Mathematics Study, FIMS)의 데이터를 소개하고 있기 때문이다.

사실은 핌스 평가 보고서를 구하려고 했으나 온라인으로는 핌스 이전의 사전 연구 보고서와 핌스 데이터를 이용한 교육 체제 분석 보고서만 발견할 수 있어 대신 핌스 데이터를 확실히 현재와 비교하면서까지 볼 수 있는 브라운 교육정책 센터 보고서를 선택했다.

핌스 보고서가 중요한 이유는 핀란드의 국제 성취도평가 결과가 처음에 어땠는지 볼 수 있는 자료이기 때문이다.

1장의 서론에서 언급되는 피사 시험 자체에 대한 설명은 생략하고, 핌스 결과부터 살펴보겠다.

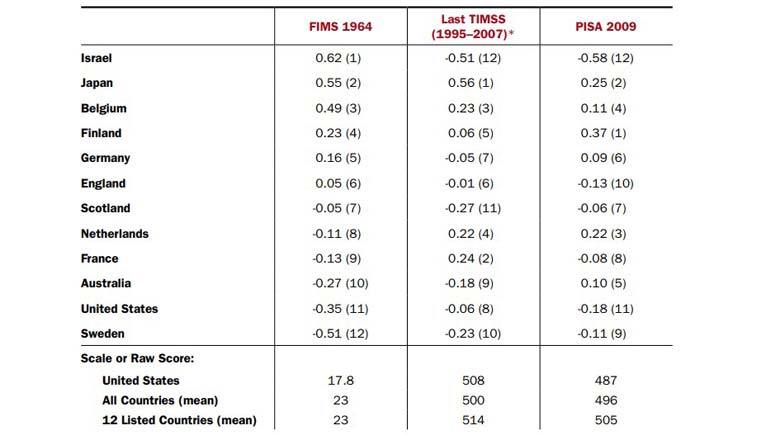

핀란드는 세계 최초의 수학 성취도 평가 시험에서 4위를 기록했다. 핀란드보다 잘한 나라는 당시 우수한 학업 성취도로 주목받았던 일본과 이스라엘을 제외하면 벨기에밖에 없었다.

11위였던 미국과 독일, 영국, 스코틀랜드, 네덜란드, 프랑스, 호주, 미국, 스웨덴 모두 핀란드보다 낮았다.

브라운 교육정책 센터 보고서에는 없지만, 유네스코에서 구할 수 있는 1961년 시행된 핌스 사전 시범 사업 보고서인 '12개국의 13세 학생 교육 성취도; 국제 연구 프로젝트의 결과(Educational achievements of thirteen-year-olds in twelve countries; results of an international research project)'에서도 수학 순위는 핀란드 5위, 미국 9위였다.

이 연구에서는 다른 영역도 측정했는데 미국은 피사의 다른 영역인 읽기(여기서는 독해)와 현재 주요 국제 비교 평가에 포함되지 않는 지리에서도 핀란드보다 순위가 낮았다.

반면 ‘비언어적 적성(Non-verbal Aptitude)’에서는 핀란드가 최하위를 기록하는데, 이 비언어적 적성은 언어 능력에 의존하지 않는 학생의 일반적인 추론 능력을 의미하는 것으로 국가 간 수학 성취도 비교를 위해 언어적, 문화적 요소를 제거하고 순수한 수학적 추론 능력을 보기 위한 목적과 교육 외적인 요인에 의한 교육 성과를 통제하기 위해 측정됐다.

언어적 요소를 반영한 핀란드 학생의 수학 성취와 언어적 요소를 제외한 핀란드 학생의 추론 능력이 다르다는 점은 이후 이어질 보고서의 논의와 연관해 생각해 볼 때도 의미 있는 부분이다.

과학에서는 미국이 1등을 했는데, 이 결과는 다른 연구와 비교해 살펴볼 필요가 있다는 것이 필자의 시각이다. 스푸트니크 충격 이후 냉전의 세계사적 흐름에서 자유로운 결과인지 아닌지 알 수 없기 때문이다. 그 여부에 따라 전혀 다른 방향의 이야기가 될 수 있고, 또 많은 자료를 비교해 봐야 하니 오늘은 깊이 생각하지 말자.

정책은 달라졌어도, 결과는 별로 달라지지 않았다?

보고서는 핌스의 후신이자 국제교육성취도평가협회(International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA)의 수학과 과학 국제 성취도 평가인 팀스(Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS) 결과를 같은 표에 제시했는데, 핀란드는 5위, 미국은 8위다.

우리에게는 경제협력개발기구(OECD)의 피사(Programme for International Student Assessment, PISA)가 더 익숙하지만, 핌스의 연속선상에 있고 수학 성취도 비교에 집중한 팀스를 보는 것은 타당한 접근이다.

미국보다 성취도가 뒤졌던 핀란드가 개혁 이후 세계 최상위권으로 순위가 오른 것처럼 그린 어느 영화의 도표는 새빨간 거짓말이라는 얘기다.

애초에 미국이 핀란드보다 순위가 높았던 적도 없고, 1960년대 이전에는 국제 성취도를 비교한 적도 앖다. 또한, 미국은 성취도가 크게 내려간 적이 없고, 핀란드는 크게 올랐던 적이 없다.

보고서는 미국의 성취도가 하락했다는 주장을 ‘신화’라고 표현한다. 단 한 번도 1등은커녕 근처도 못 갔다고 지적한다.

게다가 사실 평균과 비교를 하면 핀란드의 1999년, 즉 교육개혁의 성과가 나왔다고 칭송받고 핀란드의 평등한 교육이 세계의 모범으로 제시되기 시작한 전년도의, 팀스 수학 성취도 점수는 간신히 세계 평균을 웃도는 수준이었다.

그래도 평균보다 꽤 높았던 핌스와 비교하면 하락했다고 해도 과언이 아니다.

물론 이 비교는 학문적으로는 사실 무리다. 정책보고서니까 가능한 도표다. 핀란드를 포함한 몇 국가가 다수의 국가가 참여한 시점인 2007년이 아닌 시기이기 때문이다. 그래도 단순 비교는 무리라도 대체적 경향성은 유사할 것으로 생각할 수는 있겠다.

물론 보고서는 이에 대해 단순히 하락했다고까지는 보기 어렵다고 주장하는데, 이유는 1999년 팀스 당시 핀란드 학생 평균 연령이 13.8세로 14.4세였던 전체 국가보다 낮았지만, 핌스에서는 13.9세로 오히려 13.8세인 참여국 평균보다 높았다는 것이다.

피사 1등일 때 팀스 참여 안 한 핀란드

여기서 또 특이한 점이 핀란드의 팀스 참여 시기인 1999년이다. 핀란드는 이때 팀스에 참여한 이후, 이듬해인 2000년에 처음으로 피사에서 세계 1위를 기록하고 한동안 팀스에서 빠진다. 이후 핀란드 공교롭게도 우리나라에 1위 자리를 내놓은 2009년 피사 이후 2011년에 다시 팀스 참여를 한다.

핀란드의 불참 기간을 놓고 핀란드 교육 당국의 의도를 확인도 할 수 없는 상황에서 굳이 근거도 없이 무리한 추측을 늘어놓진 않겠지만, 공교롭긴 공교롭다.

아무튼, 이후 핀란드는 60개국 정도가 참여하는 팀스에서 핀란드는 수학 성취도 10위 내외를 기록한다. 순위가 쭉 비교적 상위권에서 크게 오르지도, 내리지도 않았다.

핀란드가 유독 2000년대에 잘했던 것일까, 아니면 2000년대에는 참여하지 않은 팀스와 피사의 평가 차이일까?

피사와 핀란드 교육과정 공통점에서 이유 찾아

보고서는 2000년대 핀란드의 피사 성적에 대해 평가의 특성을 가설로 제시한다.

물론 보고서 발간 시점까지만 해도 핀란드의 순위 하락을 예상할 수 없었으니 시기상 차이라고 볼 수는 없었지만, 당시에도 교사의 질, 분권화와 자율화, 평등 교육, 계열 통합 등 다양한 이유가 제기됐기에 이를 이유로 볼 수도 있었고, 보고서도 이런 이유가 제기된다고 먼저 설명하고 있다.

그런데도 왜 하필 평가의 특성일까? 보고서는 핀란드가 수십 년 팀스에 참여했지만, 핀란드의 교육 성과와 제도에 대한 논의가 한 번도 팀스를 둘러싸고는 없었다는 점을 지적하고, 팀스에서는 피사와 같은 성과를 낸 적이 없다는 데 주목한다.

팀스는 통상 수학 교육과정에서 다루는 대수학, 기하학, 수와 연산 등의 영역을 시험 문제로 출제한다.

반면 피사는 실제 상황에서 지식의 적용을 할 수 있는 수학 문해력을 측정한다. 그리고 이는 당시 핀란드 교육과정의 초점과 일치한다.

이는 브라운 교육정책 센터만의 시각이 아니다. 핀란드의 피사 1위 이후 진행된 핀란드 위배스퀼레대 교육연구소의 연구도 교육과정과 피사의 특성이 일치하는 것을 이유로 꼽았다.

‘교육개혁의 성과'는 맞다

이런 피사의 평가 초점은 학습자 중심, 협력적 교수, 실생활 연계, 미래 지향 등을 통한 창의성과 문제 해결력을 강조하는 당시에 다시 유행하기 시작한 교육 이론인 사회 구성주의 학습 이론과 새로 주목받았던 21세기 역량 체계를 반영하고 있다.

그리고 핀란드의 1990년대부터 2000년대 초까지 이어진 교육개혁의 방향도 이런 관점을 반영한 개혁이었다. 그러니 사실 실질적인 교과 학습이 더 잘 이뤄졌다고 단정하기 어려워서 그렇지, 피사 1위라는 성적이 교육개혁의 성과였다던 말도 완전히 거짓은 아닌 셈이다.

보고서 작성 당시에는 핀란드의 순위 하락을 예상하기 어려웠지만, 이 관점으로 보면 이후 순위 하락도 설명이 된다.

핀란드가 한발 앞서 사회 구성주의와 역량 교육을 반영했지만, 이후 대부분의 선진국 교육 정책이 이를 반영했기에 타 국가의 성적 향상이 이뤄질 수 있었고, 핀란드 이민자의 증가로 문해력이 후퇴한 것이 순위 하락의 이유로 꼽히기도 하기 때문이다.

진짜로 공부를 잘하게 된 것은 아닐 수도 있다?

보고서는 당시 핀란드 내 반응을 소개하는데, 200명이 넘는 수학 교수들이 교육부가 피사에 문제를 제기할 것을 요구했다.

1위를 했는데 문제를 제기하라고 했다고? 얼핏 이상해 보이지만, 대학에서 학생들을 받는 처지에서는 갈수록 수학 학력이 저하하고 수업 준비도가 떨어져 가고 있는데 1위를 했다는 것이 합당하지 않다는 주장이었다.

이는 단순히 ‘느낌’만으로 하는 주장이 아니었다. 핀란드 내의 조사에서 수학 일부 영역의 급격한 학력 저하가 나타나기도 했다. 팀스에서 종합 성적은 그나마 상위권이었지만, 세계 1등을 피사에서 하기 직전 해 팀스의 대수학과 기하학 성적은 평균 아래기도 했다.

그래서 이들은 실생활의 문제 해결력만 강조한 나머지 수학의 기초 원리를 배우지 못하고 있다고 비판했다.

보고서는 그래서 “국제 평가는 조심스럽게 해석돼야 한다”면서 “사람들이 읽거나 듣는 이야기의 상당 부분은 사실을 오도하고 있다”고 주장한다.

이어 “정말 중요한 것은 평가의 내용, 즉 그 평가가 실제로 측정하는 것”이라고 강조한다.

한국인의 추억과 미국인의 욕심에 뿌리내린 신화

보고서의 이야기는 여기까지다. 그런데 핀란드가 신화와 달리 학생 교육에 그리 성공하지 못했다면, 교육 낙원의 신기루가 유지되는 이유는 뭘까.

하나는 핀란드를 다녀온 사람들이 숙제와 시험이 없는 것은 아니지만, 여전히 이상적인 교육을 하고 있다고 주장하기 때문이다. 이건 주관적 경험을 객관적 사실로 둔갑시키는 우를 범하는 일이다.

특히나 학부모나 유학생이라면 실제로 자신이 경험한 한국 교육과 자신이 본 핀란드 교육을 비교하기 때문에 더 큰 차이가 느껴질 수도 있다. 자신이 경험한 교육은 수십 년 전 한국이고, 자신이 비교하는 대상은 현대 핀란드이니 차이가 날 수밖에.

그런데 무상 교육, 무상 준비물, 평등 교육, 특수교육 보조, 협동 학습, 활동 수업, 표준화 시험이 아닌 평가, 사회구성주의 등 어느 선진국에서나 이제는 그리 새로운 얘기도 아니다. 사교육도 유럽 내에서는 다들 비슷하다.

그간 사람들이 꼽은 핀란드 교육의 장점 중 현재 북미 교육과 큰 차이가 나는 것도 별로 없다. 오히려 계열 통합은 북미가 더 오래하고 있다. 사실 거시적으로 보면 핀란드와 북미 교육의 가장 큰 차이가 오히려 핀란드의 고교 계열화라고 해도 과언이 아닐 정도다.

그런데 우리가 알고 있는 미국 교육의 모습은 지상 낙원이 아니다. 교육 낙원을 만들었다는 좋은 건 거의 다 하고 있는데도 말이다.

왜 그럴까? 실제로 미국 교육이 핀란드보다 그런 것들을 특히 못해서가 아니라 우리의 세계 교육에 대한 인식이 우리의 교육학자들과 정책가들이 공부하고 오는 미국 내 자국 교육을 비판하는 프레임에 크게 영향을 받고 있기 때문이다.

애초에 핀란드 교육의 신화도 미국인들이 썼다. 피사 1위를 하면서 핀란드와 비교에 앞장선 것도 미국 사람들이었고, 피사 순위가 하락하면서 핀란드 신화의 거품이 빠질 때 다시 불을 지피는 프로파간다 영화를 만든 것도 미국 사람들이었다.

사실 우리가 알고 있는 유럽 국가를 낙원으로 그린 소위 다큐멘터리 다수가 현지의 시각이 아닌 미국인의 시각으로 그려진 것들이다. 한때 유행을 했던 서머힐 학교를 그린 르포도 미국 감독이고, 이후 다시 서머힐 학생들의 법정 투쟁을 다룬 영화도 미국 감독이 만들었다.

인터넷 커뮤니티인 레딧에 보면 오늘의 주제와 관련해 웃지 못할 스레드가 종종 보인다. 핀란드인이 자국 교육에 대한 오해에 대해 답답해하는 글 댓글에 미국인이 ‘네가 사실을 모른다’고 영화에서 본 내용으로 반박하는 댓글을 달고, 다시 ‘미국인인 네가 핀란드 교사 혹은 학생한테 핀란드 교육에 대해서 가르치냐’고 대댓글이 달리는 식이다.

특정한 방향성을 자국 교육제도에 강하고 빠르게 반영하고 싶었던 일부 미국인들의 욕심이 오해를 키운 셈이다.

원래 지상에 낙원은 존재하지 않는다

그런데 사실 미국의 실상이 다른 나라보다 심하게 처참하냐면 그렇지도 않다. 이제 십오 년 가까이 해외 교육 소식을 전하는 일을 하는 필자가 볼 때 나라마다 매일 아우성치는 목소리가 나오고 있다. 보고서에도 언급됐지만, 핀란드라고 우려의 목소리가 없는 게 아니다. 피사 순위가 하락하면서 그런 목소리는 더 많이 들리고 있다.

게다가 핀란드는 피사 순위만 높았던 나라가 아니다. 핀란드는 청소년 자살률, 약물 오남용률, 우울증 비율도 높은 것으로 유명한 나라다. 지상 낙원이라면 그럴 리가 없다.

일본 만화 베르세르크는 “도망쳐서 도착한 곳에, 낙원이란 있을 수 없는 거야”라는 명대사를 남겼지만, 사실은 이 세상 어디에도 낙원은 없다. 다른 나라가 교육 낙원이라는 이야기를 들을 때 한 번쯤 사실을 확인해 볼 필요가 있는 이유다.

이번 보고서를 더 자세히 읽고 싶은 독자를 위한 링크는 아래와 같다.

The 2010 Brown Center Report on American Education: How Well are American Students Learning?

참고를 위한 핌스 사전 연구 보고서 링크는 아래와 같다.