| 더에듀 | 학문의 세계는 끊임없이 연구 결과를 내놓는다. 평생 배우는 전문직이자 평생학습의 모범이 되어야 할 교육자가 이런 연구를 계속 접하면 좋겠지만, 매일의 업무로 바쁜 일상에서 현실적으로 쉬운 일이 아니다. 이런 독자를 위해 주말 취미가 논문인 객원기자, 주취논객이 격주로 흥미롭고, 재미있고, 때로는 도발적인 시사점이 있는 연구를 주관적 칼럼을 통해 소개한다. |

독서 이야기를 좀 더 해볼까 한다. 지난번에는 해독만 잘하는 과독증 이야기를 했다면, 이번에는 해독을 못 하는 난독증 이야기지만, 또 난독증에만 해당하는 이야기는 아니다.

사회구성주의, 학생 주도, 활동 중심 학습이 교육계의 대세가 되고 나서 학생들에게 같은 내용을 반복적으로 연습하면서 배우는 것을 구시대의 낡은 학습법으로 치부하는 경우가 종종 있다.

특히나 우리나라와 같은 동양권 국가에서는 ‘노오오오력’해서 입신양명을 한다는 서사가 있는 구시대의 가치관과 결부해 현대 교육의 경향을 못 따라가는 잘못된 방법으로 생각하는 경향도 있다.

의외로 북미에서도 반복 연습 효과 가르쳐

그런데, 필자가 이곳 온타리오주에서 자격증 전환 연수를 받으면서 이에 대한 흥미로운 내용을 들었다. 난독증이 있는 학생도 일반 학생이 문자를 익히는 데 필요한 양의 일곱 배의 노출을 제공하면 글을 읽을 수 있게 된다는 것이었다. 반복 연습이 가치 있다는 얘기다.

이 내용은 난독증 교실(The Dyslexia Classroom)이라는 사이트에 2022년 7월 22일 올라온 글이 출처였다. 사설 사이트이지만 온타리오주 교사협회에서 인증하는 난독증 학생 지도 자격연수에서 인용하는 사이트이니 어느 정도 신뢰할 만하다고 할 수 있겠다.

정확히는 7배는 아니고 대략 공부에 어려움을 겪는 일반 학생이 14~40번 반복이 필요하다면, 난독증 같은 학습장애가 있는 경우 40~200번 필요하다는 내용이었다. 200번이 14~40번의 대략 7배라는 이야기였다.

그런데 이 글 자체는 2022년에 작성됐지만, 인용된 내용은 그보다는 예전 책에서 발췌했다. 읽기 성취도 향상을 위한 교장용 입문서(A Principal's Primer for Raising Reading Achievement)라는 책으로 2012년에 출판된 난독증 학생 지도를 위한 집중 프로그램 운영 안내서이다.

10년이면 강산도 변한다는데 요즘에도 그렇게 생각할까 싶은 마음도 있고, 반복의 횟수가 꽤 광범위해서 좀 더 예전에 배운 내용을 살폈다. 북미 교사들이 난독증 관련해서 많이 찾는 문해 둥지(The Literacy Nest)라는 사이트에도 2021년 비슷한 방향의 글이 실렸다.

이 글에서는 난독증 학생과 비 난독증 학생의 반복 횟수 차이를 5배 정도로 추산하는 2019년 연구 ‘난독증 발달: 지체된 신경 집중 이론(Development of Dyslexia: The Delayed Neural Commitment Framework)’이라는 논문을 소개했다.

노출의 횟수가 학습의 성과에 영향을 끼치는지 살핀 실험 연구

다만, 이 연구는 난독증을 신경이 특정 소리에 집중하게 되는 현상이 지연되면서 일어나는 것으로 해석하는 새로운 이론을 세우는 데 초점이 있고, 반복 학습에 초점이 있는 연구는 아니라서 연구를 하나 더 찾아봤다.

그렇게 좀 더 오래됐지만, 앞서 소개한 입문서보다는 새롭고, 딱 초점이 반복 학습에 있는 연구를 찾아 함께 읽을 논문으로 정했다.

2017년 시울리 통 교수 등 홍콩대 연구진이 미국 언어청각임상학회(American Speech-Language-Hearing Association)의 언어치료학 저널(American Journal of Speech-Language Pathology)에 게재한 ‘양의 중요성: 난독증 아동의 반복된 암묵적 순차 학습 시 많은 노출이 아닌 적은 노출에서만 장애 관찰(Quantity Matters: Children With Dyslexia Are Impaired in a Small, but Not Large, Number of Exposures During Implicit Repeated Sequence Learning)’이라는 연구다.

연구의 목적이 노출의 횟수가 난독증 학생의 학습 성과에 영향을 끼치는지 살펴보는 것이니 정말 반복 연습이 학습에 도움이 되는지 살펴본 연구인 셈이다.

통계적 학습: 단어는 같지만, 의미는 다르다

이 연구를 읽기 전에 실험 설계에서 사용된 핵심 개념 몇 개를 살펴보겠다. 언어 발달이나 체육을 가르치는 선생님들이라면 좀 더 익숙할 수 있지만, 일반 독자에는 생소할 수도 있기 때문이다.

먼저는 ‘통계적 학습(statistical learning)’이라는 언어 학습 개념인데, 요새는 인공지능(AI) 담론이 워낙 유행해 검색해 보면 기계 학습(Machine Learning) 이론에서 사용하는 통계적 학습이 나오기 쉽지만, 두 가지는 개념적으로 겹치는 부분도 없진 않지만 서로 다른 용어라 설명이 필요하겠다.

언어 학습에서 ‘통계적 학습’ 용어는 90년대부터 사용됐는데, 패턴이나 일반화할 수 있는 규칙을 암묵적으로 학습하는 과정을 가리킨다. 원래는 영아기 언어 발달에서 아동이 어떻게 언어를 습득하는지 연구하던 개념이 현재는 명시적 직접 교수 없이 노출을 통해 문자의 구조에 대한 지식을 습득하는 과정을 포괄해 언어 발달 외에도 문해 교육이나 특수교육, 좀 더 광범위한 뇌과학, 교육학, 언어병리학 연구 등에서 사용되는 개념이다.

어찌 보면 기계 학습에서 사용하는 통계적 학습의 개념도 결국 반복 학습으로 패턴을 인식하는 점에서는 같지만, 기계 학습에서는 암묵적 학습이 아닌 의도적 훈련이며, 명확하게 수학적으로 모델링된 좁은 의미의 통계라는 점에서 차이가 난다.

기계 학습의 통계적 학습이라는 표현도 비슷한 시기인 90년대 중반에 널리 쓰이기 시작했다는 점에서 한 쪽의 영향이 다른 쪽에 있어 보이기도 하지만, 언어 발달 연구에서 이 용어가 사용된 초기 연구 논문을 살펴본 결과 적어도 직접적인 관련성은 보이지 않는다.

간접적인 영향까지 있었는지 없었는지는 알 수 없다고 해도, 암묵적 학습, 특히 패턴을 암묵적으로 인식하는 개념은 교육심리학에서 60년대까지도 거슬러 올라가 훨씬 일찍 사용됐기 때문에 이런 개념을 기반으로 발전한 용어라고 보는 것이 더 타당하겠다.

암묵적 순차 학습과 연속 시간 반응 과제: 용어는 낯설어도 내용은 익숙

이런 통계적 학습 중에서 특히 순서를 암묵적으로 학습하는 개념이 이번 연구에서 사용된 암묵적 순차 학습(implicit sequence learning) 또는 암묵적 순서 학습이다. 연구 논문의 제목에는 특성을 모두 명시하기 위해 반복된 암묵적 순차 학습이라고 했지만, 반복적이고 암묵적이라는 특성은 전제로 생각하고 둘 중 하나 혹은 둘 모두를 생략해 말하기도 한다.

일정한 통계적 패턴을 가진 대상을 보여주는 등 통계적 패턴을 가진 자극을 제공하고 이 패턴을 반복하면서 의식적으로 기억하려고 애쓰지 않아도 기억하게 되는 학습의 과정이다.

이런 순서 학습의 효과를 살펴보는 전형적인 실험 설계가 연속 반응 시간 과제(serial reaction time task, SRTT) 혹은 다른 번역으로는 시열 반응 과제이다. 언어 습득의 통계적 학습 외에도 인지 연구와 운동 학습 연구에도 쓰이기 때문에 이름은 생소해도 비슷한 실험을 들어본 적이 있을 수 있다.

실험에 참여자들에게 자극(빛, 모양, 글자) 등을 제공하고 각 자극에 짝지어진 버튼 등을 누르는 등의 반응을 하도록 하고 그 시간을 측정하는 것이 기본 설정이다. 그런데 이 자극에는 참여자들에게 알려지지 않은 반복되는 패턴이나 좀 더 모호한 확률적 순서가 있다. 그래서 참여자들이 실험을 계속하면서 다음 패턴을 예측해 반응이 빨라지면 암묵적으로 순서를 학습한 것으로 보는 실험이다.

난독증이 학습 지체?

이제 다시 원래 논문으로 돌아오며, 이번 연구에서는 언어가 문자든 구어든 통계적 학습을 통해 습득된다는 언어 또는 문해의 통계적 학습 이론을 근거로 한 것이다. 이 이론에 따르면 난독증은 통계적 학습의 지체 또는 결함으로 해석된다.

물론 난독증의 원인은 현대 과학의 관점에서는 발달 지체가 아니라 뇌신경 발달의 방식이 달라서 유사한 기호를 같은 기호로 인식하는 데 어려움이 있어 다 다른 그림으로 인식하는 데 있기에 약간 의아할 수 있다.

그 부분은 통계적 학습 자체가 느린 것이지 아동의 발달이 지체된 것이 아니라는 점을 이해하면 해결된다. 뇌과학 연구대로 패턴 인식에 어려움이 있으면 결과적으로 패턴 학습이 느린 것은 맞으니까 통계적 학습 이론의 해석이 뇌과학 연구와 충돌하는 것은 아니다.

다만, 이 연구에서 문헌 고찰을 한 것을 보면 통계적 학습에 결함이 있다는 연구와 그렇지 않은 연구가 비등한 상황이기 때문에 반드시 통계적 학습이 느리다고 단정하기는 어려웠다.

적은 노출과 많은 노출의 차이에 관심

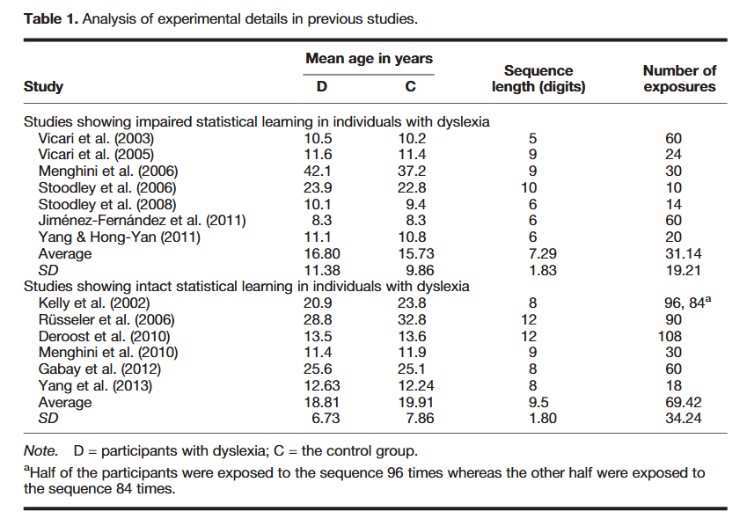

그래서 이번 연구에서는 이런 연구 결과들의 차이에 관심을 두고 순서의 길이와 노출의 횟수를 비교했더니 결함이 없다는 연구는 비교적 높은 횟수(평균 69.42회)를 사용했고, 결함이 있다는 연구는 비교적 적은 횟수(평균 31.14회)를 사용했다.

물론 편차가 좀 크기는 해서 여전히 단정하기는 어려운 상황이지만, 두 연구를 제외하면 결함이 있다는 연구는 30회 이하로 반복했고, 또 두 연구를 제외하고 결함이 없다는 연구는 60회 이상을 반복했으니, 연구진은 거기에 차이가 있을 것이라는 추측을 했다.

그래서 이번 연구의 첫째 연구 문제는 반복된 순서의 노출 횟수가 연속 반응 시간 과제의 통계적 학습 성과에 영향을 끼치는지이다. 가설은 적은 노출에서는 영향이 있고, 많은 노출에서는 없으리라는 것이다.

둘째 연구 문제는 난독증 아동의 통계적 학습 능력을 계량화하는 것이었다. 난독증 아동은 전형적인 읽기 발달을 보인 아동에 비해 통계적 학습 효과의 발현 시점이 지연될 것, 즉 순서에 대한 통계적 학습을 시키기 위해서는 난독증 아동이 일반 아동보다 더 많은 노출이 필요할 것이라는 가설을 설정했다.

난독증, 같은 나이, 같은 읽기 수준 등 세 집단 비교

실험은 세 집단의 아동을 대상으로 시행했다. 실험집단은 29명의 난독증 아동이었고, 29명의 연령이 같은 일반 아동으로 구성된 통제 집단과 30명의 읽기 수준이 같은 일반 아동의 통제 집단을 뒀다. 일부의 결석과 기계 오작동으로 결과는 각 집단에서 27명, 28명, 28명의 결과만 사용했다.

여기서 또 하나 흥미로운 점은 읽기 수준이 같은 두 번째 통제 집단인데, 통제 집단을 둘 둔 것도 흥미롭지만, 더 어린 아동과 비교했다는 점이다. 이는 통계적 학습과 읽기 발달의 인과를 밝히기 위해서다. 난독증 아동들이 읽기 발달 수준이 같음에도 불구하고 통계적 학습이 느리다면 단순히 읽기 발달이 늦는 게 아니라 통계적 학습이 느리기 때문일 가능성이 높다고 볼 수 있기 때문이다.

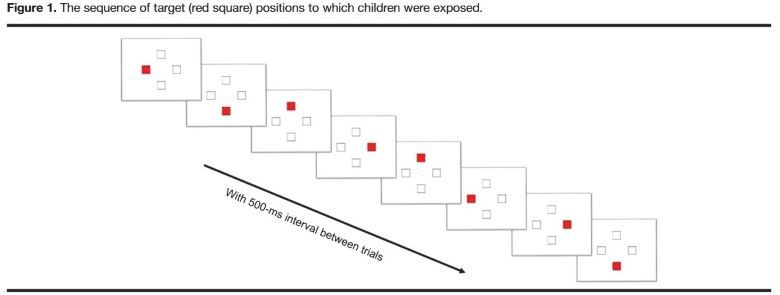

이 세 집단을 대상으로 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽에 사각형을 두고 색이 빨간색으로 변할 때 해당 방향의 키보드 화살표를 누르는 연속 시간 반응 과제를 줬다. 순서의 길이는 8번의 화면 변화였다. 실제로는 한 회차는 10개의 화면 변화 블록으로 이뤄져 있었는데, 첫째와 마지막 블록은 무작위로 패턴에서 벗어난 블록이었다.

이 과제로 40회의 적은 노출과 180회의 많은 노출에 따른 암묵적 순서 학습 정도를 측정하고 비교했다. 실험을 진행한 자세한 과정이 논문에는 설명돼 있는데 서설이 길었으니, 이번에는 생략하고 바로 결과로 가보겠다.

결론: 많이 반복하고 나면 결국 배워

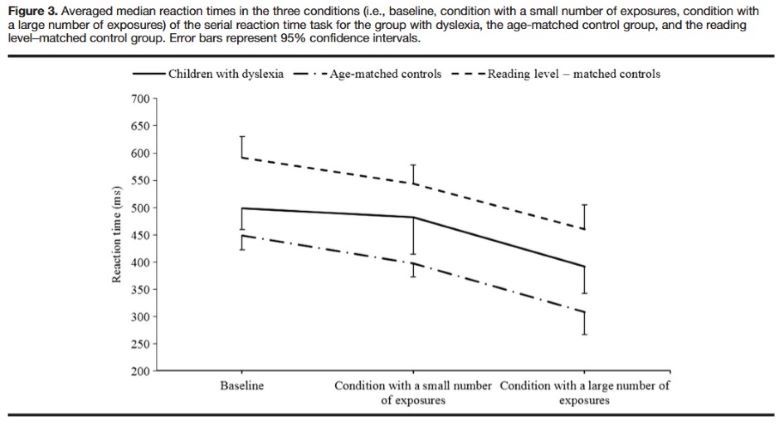

실험 결과 난독증 아동은 40회의 노출에서는 유의미한 통계적 학습 효과를 전혀 나타내지 않았다. 반면에 동일 연령 집단과 동일 읽기 수준 집단 모두 유의미한 통계적 학습 효과를 보였다.

반면에 180회의 노출을 했더니 난독증 학생도 유의미한 통계적 학습 효과를 보였다. 물론, 180회까지 반복한 동일 연령이나 동일 읽기 수준 아동도 계속해 반응 시간이 줄어드는 통계적 학습 효과가 이어져 같은 수준이 된 것은 아니지만 효과가 더 지연돼서 나타나기 시작한 것이다.

결국 통계적 학습에서 어려움이 있는지 없는지에 대한 의문은 해소된 셈이다. 40회 반복에서는 통계적 학습에 장애를 보이지만, 180회 노출을 하면 결국에는 그 장애가 나타나지 않는다는 것이다.

그래도 4~5배 더 많은 반복 필요해

통계적 학습의 발현 시점에 대한 분석은 통계적 학습 효과가 나타나기 시작한 시점에서 나타나는 통계적 학습 효과를 한 회차 내에서 상세히 살펴보는 것을 통해 이뤄졌다.

우선은 발현 시점부터가 다른데 난독증 학생은 80회 노출에서부터 8자리 순서를 학습을 성공적으로 한 효과가 나타나기 시작했다. 통제 집단은 모두 20회에서 나타났다.

효과가 나타나고 나서도 통제 집단은 셋째 블록, 그러니까 순서 중 반복되는 패턴이 시작하자마자 학습 효과를 보였지만, 난독증 아동은 통계적 학습 발현 이후에서도 다섯째 블록에서부터, 그러니까 반복된 순서가 조금 진행되고 난 후에서야 같은 패턴에 반응하는 학습 효과를 보였다. 이는 통계적 학습 효과가 늦게 나타나기 시작할 뿐 아니라 통계적 학습에 어려움이 있음을 보여준다.

논문에 언급은 없지만 4배는 비슷한 시기의 연구에서 5배, 이전 연구에서 10~40회에서 이전의 10~40회와 40~200회를 비교한 것과도 궤를 같이하며, 패턴 인식에 어려움이 있다는 것도 기존 난독증 이론에도 부합하는 결과이다.

그런데 더 확실하게 기억한다고?..."사실은 부족한 부분을 메꾸는 것"

앞선 분석들은 예상대로지만, 마지막으로 참여자들이 명시적으로 반복된 순서를 알고 있는지 확인한 분석은 흥미로운데, 180회 노출을 채우고 나서 명시적으로 순서를 인식한 아동은 난독증 학생이 75.9%로 더 많았다. 동일 연령은 62.1%, 동일 읽기 수준은 66.7%였다.

게다가 순서의 재현에서도 큰 차이는 아니지만 난독증 집단이 8개 중 가장 많은 5.8개를 맞추고, 동일 연령은 5.12개, 동일 읽기 수준은 4.15개를 맞췄다.

본페로니 보정을 통한 사후 검정에서도 동일 읽기 수준 통제 집단보다 난독증 집단이 더 많은 문제를 맞혔다. 다만, 동일 연령 집단과는 유의미한 차이는 아닌 것으로 드러났다.

이는 난독증 아동이 온전한 명시적 학습 능력(explicit learning ability)을 보여준다고 연구진은 해석했다. 기존 연구에서도 난독증 온전한 서술 기억을 갖고 있다는 결과와 일치하는 내용이다. 연구진은 이런 결과가 연속 반응 시간 과제에서 난독증 학생들의 서술 기억이 (패턴 인식에서) 부족한 부분을 메워주는 보완적(compensatory) 역할을 한다는 주장을 뒷받침한다고 봤다.

말하자면 패턴을 암묵적으로 인식하기 어렵기 때문에 오히려 명시적으로 그대로 외우게 된다는 것이다. 일반 아동이 이보다 더 못한 결과(통계적으로 큰 차이가 없을지라도)를 나타내는 것은 암묵적 학습을 했기에 비서술 기억으로 남고 명시적인 서술 기억에는 상대적으로 덜 남는 것이다.

이런 온전한 서술 기억의 보완적인 역할은 과제의 부담에 따라 달라진다는 것이 기존 연구라고 연구진은 설명을 붙였다. 그렇기에 보다 복잡한 문해 학습에서는 이런 보완적 역할이 나타나지 않을 수도 있다고 봤다.

이번 연구 논문에 설명돼 있지 않지만, 필자가 배운 특수교육 이론을 볼 때도 이런 보완적 역할은 ADHD, 자폐 스펙트럼 장애, 난독증을 포함한 특정 학습 장애 등 뇌신경발달 장애가 있는 학생들에게 흔히 나타난다. 뇌의 어떤 기능에 어려움이 있기에 다른 부분의 기능으로 이를 극복하는 것이다.

이후 연구진의 제언과 제한점은 크게 주의할 점이 없고 연구자를 위한 내용이니 이번에는 생략하겠다.

'낡은' 학습법이 아니라 '빛바래지 않는' 학습법

문해 학습에서 반복 노출이 강조되는 연구는 2000년대 들어 꽤 많다. 사실 직접 교수와 명시적 음소 인식 학습을 시키는 방식으로 영어 문해 교육이 전환하면서 덜 명시적으로 드러난 하나의 흐름이 이런 반복 노출의 가치를 재발견한 것이다.

학계 외에 실제 정책이나 수업에서 반복 연습이 크게 강조되는 것은 아니지만, 음운 인식 학습 중심의 소위 ‘읽기의 과학(science of reading)’ 교육과정은 대부분 상당량의 반복 노출을 의도적으로 포함하고 있다.

우리나라에서도 해마다 한두 번 문해력 저하에 관한 이야기가 나오고 있는데, 디지털 기기나 독서 등을 언급하기 전에 과거보다 반복 연습이 줄어들어서 그런 건 아닌가 생각해 볼 필요도 있겠다.

난독증 학생은 뇌 발달의 유전적 특징이라 어느 나라나 있다. 기준에 따라 차이가 있지만, 대략 5% 위아래로 생각한다. 그런데도 우리나라는 난독증 자체를 찾아보기 힘들 정도의 문해율을 갖고 있었다.

어쩌면 우리나라의 해독 수준 기초 문맹률이 낮은 이유는 단순히 한글이 영어보다 음소와 문자의 일관성이 높기 때문만이 아니라 과거에 반복 연습을 통한 문자 학습을 많이 시켰기 때문일 수도 있다는 생각도 든다. 반복 연습을 열심히 시키면서 자연스럽게 난독증을 극복하게 도와주게 됐던 걸지도 모른다는 얘기다.

우리 아이의 선생님이 지루하고 뻔해 보이는 반복 연습 과제를 내준다고 하더라도 주입식이라고 비판하거나 낡았다고 생각하지 말고, 누군가에게는 꼭 필요한 숙제일 수 있다는 생각을 해봤으면 좋겠다.

이번 논문을 더 자세히 읽고 싶은 독자를 위한 링크는 아래와 같다.