더에듀 정은수 객원기자 | 소셜 미디어(SNS)와 인플루언서들 때문에 젊은 남성들의 성평등 지지가 줄어든다는 인식은 사실이 아닐 수도 있다는 주장이 제기됐다.

노르웨이 교육부는 지난 11일 이 같은 내용을 포함한 노르웨이 과기대(Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 연구진이 쓴 ‘새 시대의 젊은 시민들: ICCS 2022 자료 기반 연구 모음집(Unge medborgere i en ny tid. En antologi fra ICCS 2022-studien)’을 공개했다.

이 보고서는 2022년 국제 시민교육 연구(The International Civic and Citizenship Education Study, ICCS) 자료를 바탕으로 시민교육에 관한 12가지 주제에 걸쳐 진행된 연구 결과를 모은 자료집 형태로 출판됐다.

이중 네 번째 연구인 ‘지식과 인터넷의 힘: 성평등에 대한 남학생들의 태도 변화를 어떻게 이해할 것인가’에서 2016년과 2022년 국제 시민교육 연구에서 큰 폭으로 하락한 남학생의 남녀 성평등에 대한 지지의 원인을 살폈다.

남학생의 성평등 지지 '17.8% 하락'

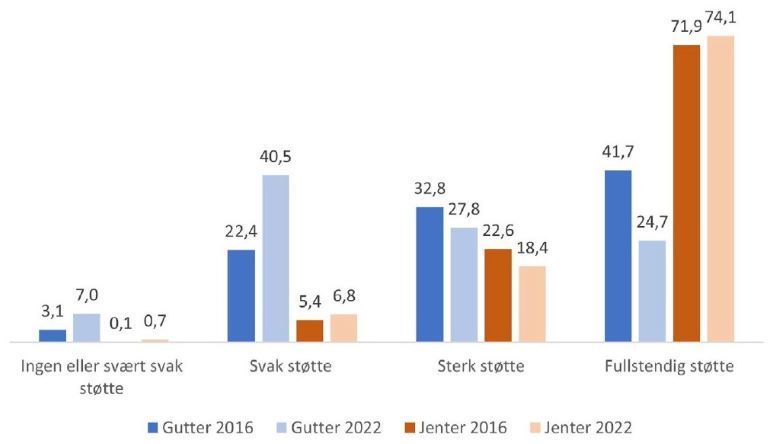

노르웨이의 경우 남학생읜 성평등에 대한 ‘전적인 지지’는 41.7%에서 24.7%로 17% 하락했다. ‘강한 지지’도 32.8%에서 27.8%로 5% 감소했다. 반면 ‘약한 지지’가 22.4%에서 40.5%로, ‘전혀 지지하지 않는다’가 3.1%에서 7%로 증가했다.

여학생은 ‘전적인 지지’가 71.9%에서 74.1%로 소폭(2.2%) 증가했다. ‘강한 지지’는 22.6%에서 18.4%로 감소했다. ‘약한 지지’는 5.4%에서 6.8%로, ‘전혀 지지하지 않는다’는 0.1%에서 0.7%로 증가했다. 강한 지지를 표시한 비율이 감소한 만큼 양극단의 지지 비율이 늘었다.

남녀 학생 모두 표준편차가 늘어 양극화가 진행됐음을 의미한다.

부모나 가정 배경보다 소셜 미디어, 학교 교육 상관 커

연구진은 원인을 분석하기 위해 부모의 교육 수준과 이민자 여부를 기준으로 부모의 영향을 먼저 살펴봤다.

부모가 고학력일수록, 이민자가 아닐수록 성평등에 대한 지지가 증가하는 상관은 2001년부터 지속됐지만, 유의미해도 정도는 작았으며, 2016년과 2022년의 차이를 설명하지는 못했다. 오히려 이민자 여부의 상관은 2022년에 감소했다.

또한, 성평등에 대한 지지 감소 비율도 부모의 교육 수준이나 이민자 여부에 따라 큰 차이를 보이지는 않았다. 다만, 고학력 부모의 경우 성평등에 대한 지지가 조금 덜 감소했으며, 비 이민자 가정의 지지가 조금 더 감소했다.

이어서 △민주주의 지식 △학급 분위기 △정치적 관심 △정치에 대한 신뢰 △디지털 정치 활동 △소셜 미디어에 대한 신뢰 △전통 미디어에 대한 신뢰 등 7가지 변인의 상관을 살폈다.

민주주의 지식, 개방적 학급 분위기, 정치적 관심, 전통 미디어 신뢰, 정치적 신뢰가 높을수록 성평등에 대한 지지가 증가했고, 소셜 미디어에 대한 신뢰와 디지털 정치 활동이 높을수록 지지가 감소했다.

특히 소셜 미디어에 대한 신뢰와 전통적 미디어에 대한 신뢰가 보이는 성평등에 대한 지지의 상관은 2022년에 모두 증가하면서도 서로 반대 방향의 상관을 보였다.

이 중 가장 큰 상관은 국제 시민교육 연구의 지식 평가 점수였으며, 다음으로는 개방적 학급 분위기가 의미 있는 상관을 보였다. 정치적 관심의 상관도 2016년보다 증가했다.

가장 큰 영향은 결국 '민주주의에 관한 지식'

△부모 학력 △부모 이민자 여부 △소셜 미디어에 대한 신뢰 △전통 미디어에 대한 신뢰 △정치적 관심 △정치적 신뢰 △민주적 지식 △학급 분위기 등 8개 변인의 영향을 단계적으로 분석한 회귀 분석 결과, 민주주의 지식이 가장 큰 효과를 나타냈으며, 다른 변인의 효과를 크게 상쇄하기도 했다.

민주주의 지식은 객관식 문항으로 측정 가능한 민주주의 혹은 시민성에 관한 지식을 가리킨다. 민주정의 기본 원리와 제도, 법치주의, 권리와 의무, 정치 의사 결정 구조, 정부의 기능 등을 포괄하지만, 비판적 사고나 태도와 같은 역량은 제외하고 단순 지식에 국한한다.

부모 변인은 큰 효과를 보이지 않았다. 소셜 미디어와 전통 미디어에 대한 신뢰는 변화를 어느 정도 설명할 수 있었다. 또한, 정치적 관심과 정치적 신뢰는 모두 성평등에 대한 지지에 긍정적인 영향이 있었고, 소셜 미디어의 지지 감소를 상쇄하는 효과도 나타냈다.

연구진은 학생들의 ‘민주주의 지식’이 다른 변인의 효과에 영향을 끼친다는 점을 부각하며, 부모의 학력 효과는 학생 개인의 민주주의 지식에 간접적으로 영향을 끼쳤을 때만 의미가 있으며, 그렇지 못하면 오히려 그 영향을 제거할 정도라고 설명했다.

다시 말해, 민주주의 지식이 부모 효과의 영향을 없애 사회적 평등을 촉진하는 효과를 보인다는 것이다.

또한, 지식은 비판적 사고를 위한 근간이며 민주주의에 관한 지식은 민주적 의사결정과 사회 구조에 대한 이해를 포함하기에 공공 담론에 참여, 정치에 대한 영향 발휘 등을 쉽게 하기 하므로 평등을 촉진할 수 있다고 했다.

소셜 미디어, 원인이 아닌 결과일 수도

분석 결과 가장 큰 효과는 ‘민주주의 지식’에 있었지만, 보고서는 소셜 미디어의 영향에 더 많은 관심을 할애했다. 2016년에서 2022년까지 청소년의 소셜 미디어 사용 변화가 큰 사회적 변화였고, 정책과 언론에서 이를 원인으로 지속해서 제기하고 있어, 그 주장을 검증하기 위해서였다.

2016년에 13~16세 노르웨이 청소년 중 절반에 못 미치는 비율이 매일 소셜 미디어를 사용했고, 36%는 한 번도 사용한 적이 없었다. 반면, 2022년에는 대부분의 청소년이 13세부터 소셜 미디어를 사용하고 있었고, 팬데믹을 거치면서 청소년들은 페이스북을 떠나 틱톡으로 이동했다.

소셜 미디어를 살펴본 다른 이유는 성평등에 대한 남녀 간 담론의 양극화에 대한 우려가 지속해서 제기됐기 때문이다. 특히, 노르웨이 남학생 사이에서 영미 소셜 미디어의 앤드류 테이트(Andrew Tate)나 노르웨이 틱톡커 바리스브레비크(BarisBrevik), 오스카르 베스테를린(Oskar Westerlin) 등 성평등 담론에 대한 반론을 제기하는 인플루언서들의 인기도 이유였다.

분석 결과 소셜 미디어의 설명력은 2016년보다 2022년에 증가했고, 어느 정도 효과가 확인되기는 했지만, 민주주의 지식만큼 영향이 크지 않았고, 민주주의 지식으로 효과가 상쇄되기도 했다.

그래서 연구진은 이 연구로 소셜 미디어가 어떻게 남학생의 태도에 영향을 끼치는지 설명할 수 없다고 조심스럽게 접근했다.

특히, 소셜 미디어의 영향을 설명할 다른 가능성을 언급했다. 남학생들이 △자신들의 생각과 의견이 인정받거나 표현할 공간 △사회적 주변화 경험을 드러내기 위한 수단 △문화적 저항의 방법 등으로 소셜 미디어를 사용했을 수 있다는 것이다.

성평등 원칙 반대가 아닌 담론 변화를 위한 정치 참여

또한, 국제 시민교육 연구(ICCS)의 조사 문항이 정말 성평등이라는 가치에 대한 지지를 측정했는지 타당도를 고려할 필요도 제기했다.

왜냐하면, ICCS 문항에는 직접적으로 성평등이 완전히 이뤄졌는지 혹은 역차별이 이뤄지는지 등의 인식에 대해 조사하는 문항은 없는데 기존 연구를 보며 남학생들의 문제 인식은 바로 여기에 있기 때문이다.

이런 관심을 뒷받침하는 또 다른 근거는 이민자나 소수인종 등 다른 부문에서 남학생들의 권리 평등에 대한 지지가 감소하지 않았다는 사실이다. 남학생들이 평등에 대한 인식이 감소했거나 덜 포용적으로 변한 게 아니라고 볼 수 있기 때문이다.

연구진은 이런 성평등에 대한 반발로 보이는 현상이 사실은 사회에서 여성의 지배가 확대되는 것에 대한 반응일 뿐일 수 있다고 설명했다.

ICCS 2022에 참여한 남학생들은 성장기에 남성은 부정적으로, 여성은 훨씬 성공적으로 묘사되는 걸 경험했기 때문이다. 이들 남학생은 또한 여성에 대한 사회적 지원을 정의롭지 못한 것으로 인식하고 있었다.

더 나아가 젊은 남성을 성평등에 대한 부정적 시각을 가진 집단으로 그리는 것은 이런 ‘부정적 묘사’를 강화하고 양극화를 확대할 위험성이 있다고 지적했다.

연구진은 “남학생의 2022년 응답에 대한 좀 더 세밀한 해석은 (아직도) 여성이 평등을 위한 조치의 대상이 돼야 한다는 전제 아래서 이뤄지는 평등 정책과 담론에 도전하고자 하는 욕구라는 것”이라며 “민주적 관점에서 이는 민주적 가치로서의 성평등에 대한 반대가 아니라 정치적 참여로 이해할 수 있다”고 설명했다.

이어 “성평등의 방향이 너무 한쪽으로 갔다는 것과 민주주의의 근본 원칙으로서 성평등을 반대하는 것은 다른 것”이라며 “성평등의 원칙을 전적으로 지지하면서도 한쪽으로 너무 치우쳤다고 보는 것은 충분히 가능하다”고 했다.