더에듀 김승호 객원기자 | 교원들은 교장 승진제에 역량평가를 도입하기 위해서는 공정하고 타당한 평정의 담보를 가장 요구하는 것으로 나타났다. 또 평가자의 주관이 개입될 여지를 가장 큰 문제점으로 인식했으며, 특히 학교장 직무 수행과 역할에 대한 명확한 규정이 필요하다고 꼽았다.

지난 13일, 학교장 역량 기반의 승진임용제도 혁신 방향에 대한 포럼에서는 이 같은 내용이 담긴 설문 결과가 공개됐다. 이번 포럼은 공주교육대학교 산학협력단, 한국교원교육학회, 김용태 국회의원의 공동 주최로 마련됐으며, 현행 교원 승진임용제도의 문제점과 개선 방향이 주요 의제로 다루어졌다.

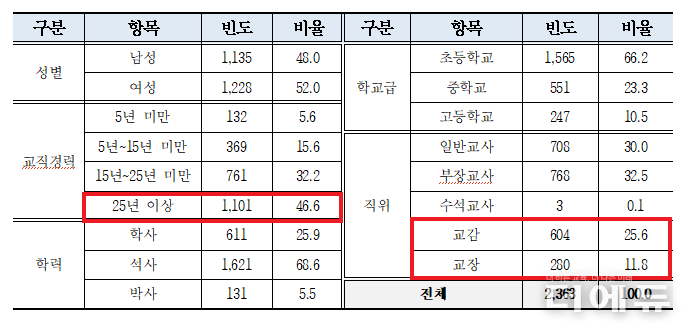

포럼의 발제자로 나선 김지선 국립목포대학교 교수와 박일수 공주교육대학교 교수는 전국 초중고등학교 교원 2363명에게 설문조사를 진행해 인식을 파악했다.

응답자들은 교원 승진 임용제도에 관한 기존 평정항목이나 평정요소 항목 타당성을 긍정적으로 보는 게 각각 3.00점과 3.01점으로 집계됐다. 이는 제도의 문제점에 대한 인식(2.38점) 보다 높은 평균을 기록했다. 또 응답자들은 다른 항목에 비해 경력평정이 타당하다는 인식을 보였다. 제도의 문제점에 대한 인식은 평균인 2.5점에 비해 낮았다.

승진제도 개선 방향으로는 승진평정요소의 개선을 통한 승진임용제도를 유지하거나(2.99점) 교장의 핵심역량과 인성을 검증할 수 있는 역량평가가 도입되어야 한다(2.95점)는 의견이 주를 이뤘다.

반면 교장공모제의 내실화를 통한 교장임용방식의 다변화(2.31점)나, 교장양성을 위한 별도의 전문기관 운영(2.13점)에 대해서는 상대적으로 응답점수가 높지 않았다.

역량평가 도입을 위한 준비 과제로 공정하고 타당한 평정내용 및 평정방법 마련(3.13점)이 최우선과제로 꼽혔고, 도입 및 적용시기 평정 사항 등에 대한 의견 수렴(3.08점)이 그 다음 과제로 꼽혔다.

교장역량평가를 도입하게 될 경우, 정성적 지표라는 점에서 평가자의 주관이 개입될 가능성을 가장 많은 사람(38.8%)이 문제로 지적했다. 그 뒤로 대상자의 평가 부담 및 피로도 과중(24.7%)이 꼽혔다.

그러나 이번 설문결과를 그대로 받아들여서는 곤란하다는 지적도 있다. 설문 응답자의 37.4%가 전체 교원 중 5.2% 정도에 불과한 교감과 교장이었기 때문이다. 또 응답자 중 25년 이상 교원의 비율이 46.6%로 나타났다.

이는 실제로 충분한 교직 경력을 바탕으로 여러 관리자를 경험한 응답이라고 해석할 수도 있는 반면, 현재 승진체계의 영향을 받은 사람들이 과대표된 응답으로 볼 수도 있다.

이 날 발제를 접한 경기도의 23년차 초등교사 A씨는 “응답 자체가 승진에 관심이 있거나 승진을 한 사람들이 과대 표집된 것으로 보인다”면서 “과대 표집된 통계에 대한 해석은 제한적으로 받아들여야 한다”고 말했다.

충청북도의 11년차 중등교사 B씨도 “승진경쟁을 뚫고 올라간 관리자 입장에서는, 제도를 비판할 이유가 없다”고 주장했다.

연구진 역시 설문 결과보다 FGI(포커스 그룹 인터뷰) 결과 분석에 더 집중한 것으로 보인다.

발제자들은 미래 사회에 요구되는 학교장의 역량 및 리더십, 현행 교원인사제도와 미래 학교장 역량의 적합성, 학교장 역량 함양과 역량평가 도입, 교원인사제도의 문제점 및 개선사항 등의 영역을 가지고 16명의 교원과 FGI를 진행했다.

이를 종합해 ▲학교장의 직무 수행과 역할에 대한 명확한 규정 ▲미래 사회 변화에 부응하는 학교장 역량과 리더십에 대한 합리적이고 타당한 기준 마련 ▲이를 반영한 승진임용제도 개선 ▲역량 평가에 대한 이해당사자의 의견 수렴 및 반영 ▲역량 평가에 대한 사회적 합의 ▲역량 평가 모델 및 매뉴얼 마련 등을 시사점으로 제시했기 때문이다.

박상완 부산교육대학교 교수도 발제를 통해 학교장의 직무수행에 대한 명확한 기준 필요성을 제기했다.

박 교수는 “우리나라의 경우 교장에게 요구되는 자질과 능력, 직무 기준이 무엇인가에 대한 명확한 규정은 없다”며 “교장 준비, 양성을 위한 교육·훈련 프로그램이 없어, 교장의 전문성 및 역량 개발이 교장 개개인의 몫으로 남겨져 있다”고 지적했다.

그러면서 ▲교사직과 교장직의 구분 ▲교장 전문성 기준 설정 및 역량평가 도입 ▲교장 전문성 개발을 위한 교장승진 평정 요소의 적합성 검증 및 개선을 과제로 제안했다.