더에듀 김승호 객원기자 | 교원양성 과정에 3년 시범 운영 중인 실습학기제가 전체적으로 부정적인 평가를 받았다. 2028년 전면 도입을 위해 보완이 필요한 시점이다.

실습학기제는 그간 예비교원의 실습이 양적으로 너무 짧고 질적으로 내실화되어 있지 않다는 지적을 반영해 초중등 교원양성체제 발전방안에 담아 도입한 제도로 기존 4주 교육실습(교생실습)을 한 학기로 연장해 운영하는 것이다.

그러나 지난 9월 한국교원교육연구에 게재된 ‘학교현장실습학기제 참여 주체의 협력 양상과 기제에 관한 연구’(최인영 서울사대부설여중 교사, 주정흔 서울교육청교육연구정보원 선임연구원)에서 실습학기제에 대한 전망은 그리 밝지 않았다.

연구진은 A대학교의 수학교육과에서 운영된 2023년 2학기 실습학기제를 기준으로, 실습생 2명, 지도교사 1명, 지도교수 1명, 코디네이터 1명을 면담했다.

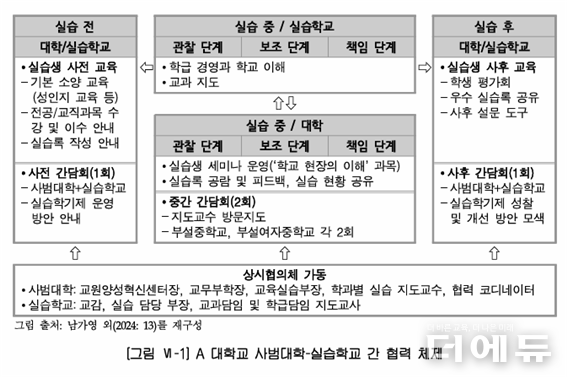

그 결과, 피면담자들은 사범대학-실습학교 간 협력체제는 상시협의체가 중심 축을 이루어야 했으나, 실제로는 임시 간담회 수준에 머물렀고 그 때문에 본질적인 문제들은 다뤄지지 못하는 형식적인 모습을 보였다고 평가했다.

또 제도 작동 역시 내부 동의를 얻어 충분한 동력을 갖추기보다는 한두 명 교수의 일이 되어버렸고, 실습생이나 코디 역시 제대로 된 안내를 받지 못해 시스템보다는 개인의 열정과 희생으로 틈을 메워야 하는 일이 발생했다고 보고했다.

특히 이 대학은 주5일 실습학기의 전공 강의를 ‘동영상 송출’로 대체했으며, 이로 인해 현장과 이론의 연계 및 협력은 사라지고 타협과 갈등이 나타났다.

실제 학기 중도에 실습을 포기하고 휴학한 학생이 있었고, 실습은 마무리했으나 전공 수업에서 문제가 생겨 졸업이 늦어지게 된 학생이 있었다.

반면, 연구진들은 온라인 실습록을 통한 피드백에서는 가능성을 발견해 실습생들과 다른 모습을 보였다. 이들은 실습록을 통해 수업에 대해 소통하고 논의할 수 있는 기회가 되었고 면담자인 교수 역시 현장에 대한 자신의 기억 왜곡을 반성하는 계기가 되었다고 판단했다.

또 학과, 지도교사, 실습생 간의 수평적 관계, 세 주체 모두 실습학기제를 통해 서로 배우고 성장하는 의지를 가지게 된 점, 실습학기제 이전부터 쌓아온 유대 관계 등을 주목할 점으로 보고했다.

그러나 연구진은 결론적으로 실습학기제에 대한 전망은 밝지 않은 것으로 전망했다. 특히 시범 도입이라는 불명확성은 체질 개선 등의 제도 변화를 이끌어 내기 어렵다는 것이 연구진의 판단이다.

이에 “교육부와 교육청이 먼저 명확한 정책 방향을 제시해야 한다”며 “사범대학에서는 협력을 위한 외적 장치를 혁신적으로 마련해야 한다”고 주장하였다.

한편, 실습학기제는 지난 2022년 1학기부터 2개 사범대학의 실습생 15명이 실습 학교 두 곳에서 시범운영에 참여하기 시작해 2학기에는 3개 사범대학의 30명, 2023년 1학기에는 1,2학기 합쳐 21개 사범대학의 196명이 참여하는 등 점차 확장되고 있다.

그러나 2024년에는 21개 대학, 303명으로 늘어났으나 이 중 유아교육과 특수교육을 제외한 중등실습생 숫자는 180명으로 오히려 2023년에 비해 줄었다. 참여 사범대학의 수는 전체의 45.7%지만, 참여 실습생 비율은 2.2%에 불과한 상황으로 실습학기제 시범 운영은 갈림길에 선 것으로 볼 수 있다.