|

더에듀 | 캐나다 온타리오주 동남권 여러 학교에서 보결 교사로 근무하는 정은수 객원기자가 기자가 아닌 교사의 입장에서 우리에게는 생소한 캐나다 보결 교사의 하루하루를 생생한 경험담을 통해 소개한다.(연재에 등장하는 학교명, 인명은 모두 번안한 가명을 쓰고 있다.) |

“저 소유격 대명사가 뭔지 몰라서 이거 못해요.”

“너처럼 몇 년간 프랑스어를 배운 적도 없는 나도 하는데?”

“프랑스어 못한다면서요?”

“응, 프랑스어는 못해도, 여기 있는 사전을 쓰면 정답은 찾을 수 있어.”

“그거 쓰는 법 배운 적 없어요”

“아니, 너희 선생님이 쓰는 법을 알려줬을 거야. 그러니까 쓰라고 수업 계획을 짰겠지?”

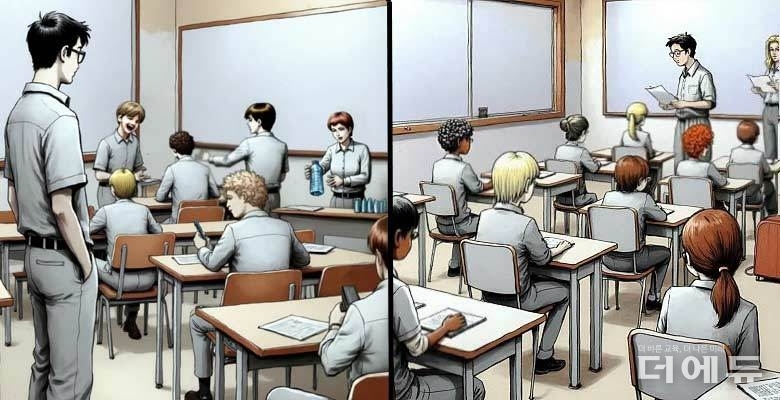

보결 교사가 오면 어떻게든 교사의 경계를 시험해 보면서 노는 날로 삼으려는 아이들이 있기 마련이다. 특히, 초등 고학년에서 중학교까지는 끊임없이 어떻게든 안 해보려는 핑계를 대는 아이들이 태반이다.

이날 프랑스어 수업 때도 그랬다. 이제 나랑 수업 몇 번 해 본 애들은 내가 수학은 언어의 장벽에도 불구하고 가르치는 데 문제가 없다는 것과 프랑스어는 고전하는 것까지 안다. 그러니 틈새를 어떻게든 파고들려고 한다.

다행히 대명사의 격변화, 성변화를 학습지로 하는 계획이라 프랑스어는 안 배웠어도 유사한 변화가 있는 독일어와 라틴어를 해봤으니, 사전만 있으면 대응할 수 있었지만, 무작정 모르겠다고 하면 알려줄 수 없는 일도 생긴다.

담임교사가 다시 온다니까 열심히 하는 아이들

그런데 다음날 이 녀석들의 실체를 경험했다. 그날은 순회 보건 교사의 대체였는데, 그 때문에 옥토중에서는 3교시까지만 수업이 있었다. 반일이라도 일당을 받기 위해서는 30분을 더 일해야 하는데, 다행히 행정실장님이 일당 챙겨주시려고 굳이 필요 없는 역할 하나를 맡겼다.

그렇게 월요일에 보결 수업을 들어갔던 이미희 선생님의 수학 수업에 보조로 들어가게 됐다.

“지난번에 했던 학습지를 아직도 못 마쳐서 그거 마저 하도록 도와주면 돼요.”

“얘들아, 학습지 다 마쳤으면 정 선생님께 확인받고, 다 확인받은 사람은 크롬북 꺼내서 날리지훅(Knowledgehook, 퀴즈 형식의 온라인 학습 게임)해도 돼.”

간단히 활동 사항을 지시하고 할 일을 알려주니 아이들 모두 스스로 학습지를 꺼내서 하기 시작했다. ‘이 녀석들 뭐야?’ 싶을 정도였다. 분명 월요일엔 아무리 설명해 줘도 도대체 문제를 풀지 않더니 담임이 시킬 때는 다 제대로 하는 게 아닌가.

심지어는 잠시 후 이 선생님은 업무를 보러 나만 두고 볼일을 보러 나갔는데도 여전했다. ‘잠깐만요, 보조라면서요?’라는 말을 할 필요도 없었다. 애들 모습이 평소에 내가 보결 왔을 때 봤던 모습하고는 달라도 너무 달라서 딱 보조 역할 정도의 부담만 있었으니 말이다.

다 하지도 않고 크롬북 꺼내고 싶어서 다했다고 하거나 확인도 안 받고 몰래 크롬북을 꺼내는 아이도 있을 법한데 한 명도 없었다. 평소처럼 할 줄 모른다고 손 놓고 있질 않고 물어보기까지 하더라.

역시 중학생들은 보결 교사가 오면 그날 공부는 안 해도 된다고 생각하고 있는 경우가 태반이라는 걸 알 수 있었다. 담임이 시킬 때 제대로 하는 모습을 통해 보결 교사가 시킬 때는 ‘안 해도 된다’는 인식을 하고 있던 티를 그렇게까지 냈으니.

성적 좀 더 신경써봤자 '썹' 날 공부 안 하려는 건 고교생도 마찬가지

고교 올라가면 자기가 한 활동이 자기 학점에 영향을 끼친다는 걸 좀 더 잘 이해하지만, 그런 아이들은 또 이렇게 나온다.

“이 활동은 형성 평가예요?”

“너희 선생님이 언급 안 하셔서 모르겠는데?”

“오, 예! 형성 평가로 들어간대.”

점수에 들어가는지 안 들어가는지 따져보고 들어가면 제대로 하고 아니면 할 필요 없는 걸로 생각하겠다는 소리다. 이미 책상 위 컴퓨터에는 다른 탭에 요새 학교에서 유행 중인 게임을 띄워 놓은 게 보인다.

“그래도 너희 총괄 평가에서 더 좋은 점수 받는 데 보탬이 될걸?”

“아니예요. 아니라고 우리 선생님이 그랬어요.”

실제로 온타리오주 교육부 평가 지침에 따르면 삼각 측정(Triangulation)을 하게 돼 있다. 단순히 한 가지 측정만으로 평가하지 않고, 학생의 다양한 특성을 고려해 다각적인 측정을 해 적어도 세 가지 측정에 걸쳐 일관성을 가져야 평가 결과가 정당성을 갖는다는 개념이다.

그래서 총괄 평가 점수와 다른 학습 결과가 일치하지 않을 때는 이를 근거로 보정할 수 있다. 평소에 계속 잘하다가 총괄 평가 때만 못하는 학생은 기회를 더 줄 수도 있고, 평소에 계속 못하다가 총괄 평가 때만 잘한다면 의문을 제기하거나 이를 점수에 반영할 수 있는 것이다.

그리고 상지고에서는 이 부분에 대해서 학생들에게 별도로 교감선생님이 직접 설명회도 했었다. 그러니 모를 리가 없는데도 우긴다.

그렇지만, 이걸로 실랑이하면 말려드는 거라, 그냥 넘기려고 했다.

“어쨌든, 지금 하는 공부가 네 총괄 평가에 도움이 될 거야.”

“어, 근데 수업이 무슨 내용인지 하나도 모르겠어요.”

“알겠어. 나는 너한테 분명히 이걸 하라고 시켰고, 너희 선생님께도 그렇게 전달할 거야. 나머지는 네가 책임질 몫이야.”

수업한 내용도 없고 지난 시간에 배운 내용으로 활동하는 것이었고, 그런데도 일일이 한 단계 한 단계 알려줬는데도 모른다고 잡아떼는 건 하기 싫다는 소리다.

하루 단위로 만나 학생과 관계 쌓을 수 없는 한계

담임이라면 어떻게든 동기 부여할 틈새를 만들어보고 라포르를 형성해 길을 찾아나가겠지만, 하루 만나고 언제 만날지 모르는 상황에서는 그럴 수도 없다.

그 때문에 행정실에서도 여러 날 빠지는 교사가 있으면 가급적 같은 교사가 계속 보결을 해 주기를 원한다. 아무래도 내수업의 연속성도 있고, 교사 입장에서 학생 파악이 잘 되고, 학생도 조금이나마 신뢰를 쌓을 수 있기 때문이다.

그런데 아쉽게도 그렇지 못할 때는 계속 안 해도 되는 이유만 찾는 중인 아이는 그에 맞는 대응을 하는 수밖에 없다.

좀 더 크면 그날 할 일은 하고 농땡이를 치든 교사한테 까불든 해야 한다는 건 아는 아이들이 늘긴 하지만, 보결 교사가 오면 공부를 안 해도 된다는 생각은 자기 학점에 스스로 책임을 지는 고교생이 돼도 잘 고쳐지지 않는 모양이다.

뭐, 어쩌겠나. 우리나라에서도 회사 다닐 나이가 돼도 부서장이 없는 날을 어린이날이라고 부르면서 농땡이 치는 사람도 있지 않는가.<계속>