| 더에듀 | 교육자로 24년의 시간을 보내며 학생, 동료교사와 많은 일을 함께 했다. 과학교사, 교장, 장학관, 연구자로 현장에 뿌리내리고 실천하며 다양한 경험을 하였다. 백년지대계인 교육은 학생들이 학교에 머무는 짧은 몇 년의 모습으로 판단하기 어려운 장기적 과제이다. 교육의 지향과 목적, 그 목적을 달성하기 위해 사회가 교육을 위해 해야 할 일, 그 결과로 학생들은 교육을 통해 성취해야 하는 것이 무엇인지 경험과 고민을 나누며 같이 길을 찾고자 ‘홍제남의 진짜교육’을 시작한다. |

2025년 을사(乙巳)년 새해가 밝았다. 1905년 일본에 의해 강제로 체결된 을사늑약(乙巳勒約)이 있은 지 120년의 세월이 지났다.

일본의 지배는 우리나라 근대교육에도 많은 영향을 미쳤다. 마을의 서당교육 중심에서 본격적으로 근대학교의 모습을 갖추게 되었다. 지금도 한국과 일본의 두 나라의 학교 모습은 사진으로는 구분하기가 어려울 정도이다. 일제강점기는 내용적으로도 교육과정을 이루는 교과목은 물론 평가방식도 조선시대부터 이어지던 논술, 서술형 방식은 사라지고 단답식 문제가 도입되었다.1)

1) 한국교육신문(2011.5.9). 日 황국신민 전략으로 비틀린 교육과정. https://hangyo.com/news/article.html?no=37107.

교육은 백년지대계(敎育百年之大計)라고 한다. 우리나라에서 본격적인 근대교육이 시작된 지 100년이 넘은 이 시점에서 현재 우리나라 교육의 모습은 어떠한지, 교육백년지대계에 맞는 교육다운 교육이 이루어져 왔는지 깊이 성찰할 필요가 있다.

2025년이 시작된 현재, 우리나라 학생들은 학교생활을 어떻게 생각하고 있을까?

학생들과 학부모의 학교만족도는 OECD 국가의 평균보다 낮은 수준에 있다. 청소년의 우울증이나 자살문제, 학교폭력 등의 문제 또한 심각하다. 아동·청소년 5명 중 1명이 '행복하지 않다고 조사되었는데, 첫 번째 이유는 학업문제였고, 두 번째 이유는 미래(진로)에 대한 불안이었다.2)

2) 연합뉴스(2022.5.9.). 아동·청소년 5명 중 1명 '행복하지 않다'…첫 번째 이유 학업문제. https://www.yna.co.kr/view/AKR20220504101200501

실패의 기회를 허용하지 않는 입시 위주의 시험이 대학입시와 미래(진로)를 결정하는 우리나라 교육 현실을 보여주는 결과라 할 수 있다.

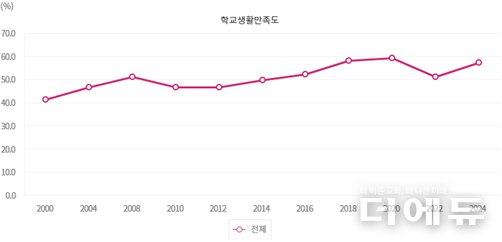

그러나 이런 결과 속에서도 우리 교육이 희망적인 부분은 학생들의 학교생활만족도가 2000년 41.3%에서 2024년 57.3%로 크게 높아졌다는 점이다.

특히 2010년 46.5%에서 2020년 59.3%까지 꾸준히 높아졌다. 2021~2022년에 일시적으로 급격히 낮아졌다가 2024년 다시 높아진 것은 코로나의 영향으로 학교에 다니지 못해서 나타난 결과라 판단된다.

이러한 결과가 의미하는 바는 우리나라 청소년들은 OECD 국가 평균보다 학교생활만족도가 여전히 낮기는 하지만 예전보다 점차 증가하는 추세에 있다는 점이다. 이것은 그간 10년간의 학교교육이 긍정적인 성과를 내고 있다는 반증이다.

이 기간은 공교육 정상화를 목표로 2009년 경기도를 시작으로 전국적으로 시행된 혁신학교정책과 겹치는 시기이다. 전국적으로 다양한 이름으로 실시된 17개 시·도교육청의 혁신학교정책은 그간의 학교문화를 크게 바꾸었다.

저자는 당시 서울 변두리의 오류중학교에서 과학교사로 근무하며 2010년부터 서울형 혁신학교를 준비하였고, 이후 혁신부장을 맡아 혁신학교 운영에 적극 참여하였다.

혁신학교정책은 기존의 정부 주도의 탑-다운 방식과 전혀 다른 원리로 진행된 정책이다. 철저히 교사들의 헌신적인 자발성에 기초한 교육개혁운동이다.

민주적인 학교운영 속에서 교사들은 교사학습공동체를 중심으로 교육활동중심의 학교문화를 만들기 위한 노력을 활발하게 실천하며 학생중심교육, 학생이 주도하는 수업을 만들어 갔다. 관리자와 행정직원들은 교사들이 교육활동에 집중할 수 있도록 적극 지원하였다.

학생들은 학교운영의 실질적인 주체로서 학생주도 학생자치를 활발하게 진행하며 학교생활에서 학생들의 주인의식이 크게 높아졌다. 교사주도, 경쟁위주의 학교교육이 학생중심의 협력교육으로 바뀌어 갔다. 학교는 체벌이 사라졌고 학생인권이 존중되는 공간이 되었다. 학교는 공교육이 정상적으로 이루어지는 공간으로 바뀌어 갔다. 이러한 학교의 변화가 그간 10년간의 학생들의 학교생활만족도를 지속해서 높이는 가장 큰 요인이 되었을 것이라 추정된다.

그러나 여전히 혁신교육의 효과는 너무 제한적이고 한계가 명확하다. 혁신학교는 전체 학교 수에서 15% 정도로 매우 적은 데다, 예산이 주목표인 ‘무늬만 혁신학교’도 적지 않았다.

급별로 보면 입시에서 상대적으로 먼 초등학교가 많고 중·고등학교로 갈수록 그 비율은 크게 낮아진다. 또한 혁신학교에 대한 많은 연구에서 해결과제로 제시되는 많은 과제는 학교나 교육청 차원에서 해결하기 어려운 교육시스템이나 교육과정, 입시문제 등의 근본적인 문제이다.3)

3) 박상현·정영모(2021). 서울형혁신학교의 성과분석과 발전 방향. 서울교육정책연구소의 이슈페이퍼 2021(6).

이런 어려운 상황임에도 불구하고 여전히 혁신교육이 소중하고 중요한 이유는 교육주체들이 자발적으로 나서서, 공교육 정상화라는 ‘진짜 교육’을 지향한 실천이기 때문이다.

교육의 근본적 목적은 학생들이 좋은 직업을 구하는 것에 있지 않다. 얼마든지 도전적 실패가 허용되는 여건 속에서 자유롭게 도전하며 미래를 헤쳐 나갈 역량을 기르는 것, 학교생활 속에서 사회생활을 배우며 상대방을 존중하며 협력할 줄 아는 사람으로 성장하는 것. 이것이 교육의 목표이다.

우리나라의 교육목적 또한 홍익인간의 이념 아래 민주시민을 기르는 것이라 교육기본법에 제시되어 있다.

‘제2조(교육이념) 교육은 홍익인간(弘益人間)의 이념 아래 모든 국민으로 하여금 인격을 도야(陶冶)하고 자주적 생활능력과 민주시민으로서 필요한 자질을 갖추게 함으로써 인간다운 삶을 영위하게 하고 민주국가의 발전과 인류공영(人類共榮)의 이상을 실현하는 데에 이바지하게 함을 목적으로 한다.’

그러나 세계적으로도 주목받아 온 한국의 혁신교육호는 정치적 지형의 변화에 따라 계속 출렁이며 흔들리며 좌초될 위기에 처해 있다.

백년지대계라는 교육의 특성에 맞게 새해부터는 교육정책이 교육적 논리로 지속될 수 있기를 간절히 희망한다. 그 결과로 학생들이 ‘진짜 교육’을 더 잘 받으며 행복한 학교생활을 누릴 수 있기를 바란다.

|

홍제남 = 강원도의 농부 집안에서 7녀 1남 중 3녀로 태어났다. 춘천여고를 졸업하고 서울대 지구과학교육과에 진학했으나 광주학살을 접하고 교육에 배신감을 느꼈고 학생운동에 뛰어 들었다. 이후 서울 구로공단에서 노동운동을 했으며 2000년 마침내 과학교사로 임용된다.

2011년 서울 오류중학교에서 혁신부장을 맡아 혁신학교 시스템과 문화를 구축했으며, 2019년에는 오류중학교 공모교장이 된다. 2024년 2월 서울남부교육지원청 교육지원국장으로 명퇴하며 그는 "정치적 천민에서 탈출했다"고 의미를 부여했다.

이후 같은 해 8월 서울교육감 보궐선거에 예비후보로 등록, 민주진보진영 단일 후보 최종 경선까지 치렀으나 아쉽게 고배를 마셨다. 현재 '다같이배움연구소장'을 맡고 있다.

교육혁신을 주제로 한국교원대 대학원에서 석사를, 교육정책전문대학원에서 박사를 받았으며, 저서로는 과학 톡톡 카페(공저, 2009), 더 나은 세상을 위한 학교혁명(공저, 2018), 교장이 바뀌면 학교가 바뀐다(2024) 등이 있다.

홍제남 소장은 <더에듀> 연재를 결심하며 "교육자로서 24년의 시간을 보내며 학생, 동료교사와 많은 일들을 함께 했다"며 "이 중 ‘교육다운 교육’, ‘진짜 교육’을 만드는 일을 학교 차원에서 집단지성으로 실천한 혁신학교 실천은 매우 특별한 일이었다. 학생, 교사, 보호자, 지역사회가 온전한 교육 주체로서 어떤 역할을 해야 하는지 고민하며 실천했다"고 평했다.

또 "과학교사, 교장, 장학관, 연구자로 현장에 뿌리내리고 실천하며 다양한 경험을 했다"며 "이 과정에서 교육자로서 용납할 수 없는 일은 교육이 교육의 논리가 아닌 신자유주의적 정치적 이해집단의 논리에 따라 좌지우지된다는 점"이라고 밝혔다.

그러면서 "백년지대계인 교육은 학생들이 학교에 머무는 짧은 몇 년의 모습으로 판단하기 어려운 장기적 과제"라며 "교육의 지향과 목적, 그 목적을 달성하기 위해 사회가 교육을 위해 해야 할 일, 그 결과로 학생들은 교육을 통해 성취해야 하는 것이 무엇인지 경험과 고민을 나누며 같이 길을 찾고자 한다"고 설명했다. |