| 더에듀 | 실천교육교사모임은 현장교사들을 주축으로 현장에서 겪는 다양한 교육 문제들을 던져왔다. 이들의 시선에 현재 교육은 어떠한 한계와 가능성을 품고 있을까? 때론 따뜻하게 때론 차갑게 교육현장을 바라보는 실천교육교사모임의 시선을 연재한다. |

7년 전, 학생들에게 ‘돈(?)을 걷는다’는 교사가 인터넷 커뮤니티에서 큰 관심을 받았다. 지금은 유튜브를 하는 교사가 낯설지 않지만, 당시엔 매우 이례적인 일이었다.

그는 교실 속 학급 운영을 생생하게 소개하며, 수업 중 지도 장면과 학급운영 영상을 편집해 올렸다. 교실 장면 자체가 새로운 소재였는데, ‘학급화폐’ ‘경제교육’ 활동이 신선한 관심을 끌었다.

유튜브 운영 교사가 <유 퀴즈 온 더 블럭>에 출연하면서 인기는 정점에 올랐다. 갈수록 교사의 유튜브 활동은 화제를 모았고, 도전하는 교사들도 늘어났다. 이종대왕, 쏭쌤TV처럼 수만명의 구독자를 모은 채널도 생겼다.

하지만 유튜브 활동을 하는 교사들이 주로 제작하는 콘텐츠 중 하나였던 ‘학교생활 브이로그’가 학생들의 사생활을 포착한다는 점에서 불편해하는 시선도 있었다. “학생들의 모습이 영상으로 제공되어도 되는가”라는 비판이 제기됐고, 교육부는 초상권 동의 서식을 하달하고 학교장의 겸직 허가 기준 등을 안내했다.

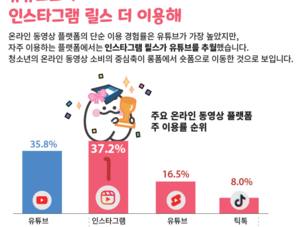

최근(올해 8월말) 불거진 ‘릴스 교사’ 논란은 과거 브이로그 논란과 닮았지만 핵심이 조금 다르다. 이제는 ‘수업 중 릴스 제작’ 자체보다 내용이 문제의 중심에 섰다. 시대가 변하며 제작 형식에 대한 문제 제기는 줄었고, 대신 메시지의 윤리가 쟁점이 되었다. 이는 유튜브보다 인스타그램 릴스 이용자층이 비교적 한정적이라는 플랫폼 차이도 일부 영향을 준 듯하다.

논란의 직접적 계기는 교사 릴스 내용에서 비롯됐다. 초등과 중등 교사를 비교해 ‘디스 배틀’처럼 맞붙는 형식의 콘텐츠가 등장했는데, ‘농담’의 구조를 취하더라도 상대 직군을 낮추는 뉘앙스를 담아 자승자박이라는 비판을 받았다. “교사가 교사 집단을 스스로 소모하는 소재가 아니냐”는 지적이다.

‘농담’의 맥락을 이해하기 위해 현역 스탠드업 코미디언 H와 이야기를 나눌 기회가 생겨 몇 차례에 걸쳐 이 논란에 대해 이야기를 나눴다. 그는 이렇게 말했다.

|

“스탠드업 코미디는 공연이라는 구조를 갖는다. 관객은 입장료를 내고 들어온 만큼 농담의 윤리를 ‘재미있다/없다’로 판단하지, 윤리적 문제로 삼지 않는다는 전제가 있다. 공연자는 사회적 인격과 분리된 캐릭터로 받아들여지기 때문이다. 예컨대 스탠드업 코미디에서 성생활을 소재로 다룬다고 해서 공연자의 사생활을 비난하지 않는다. 잔인한 영화를 만드는 영화감독을 살인마라고 섣불리 비난하지 않는 것과 같다.”

“하지만 릴스에서의 ‘농담’은 다르다. 시청자는 공연 관객처럼 캐릭터를 분리해 보지 않는다. 짧은 영상에선 맥락이 사라지고, 농담은 의도와 다르게 받아들여질 가능성이 높다.”

“농담은 비판을 먹고 자란다. 아무도 비판하지 않는 농담을 하라는 것은 콘텐츠를 만들지 말라는 이야기가 될 수 있다. 하지만 선을 찾기 위한 노력은 필요하다.” |

필자는 릴스 교사들이 콘텐츠를 올렸다는 사실만으로 옳고 그름을 가르며 논쟁하고 싶지 않다. 인터넷 트래픽이 숏폼(유튜브 쇼츠, 인스타 릴스, 틱톡) 중심으로 재편된 현실에서, 교사가 시대에 뒤떨어진 직군으로 보이는 일은 없었으면 한다.

문제의 핵심은 비판을 수용하는 방식과 대응이다. 해당 계정이 비판 댓글을 단 교사를 차단하고(이후 ‘실수’였다고 해명) 이해관계자로 추측되는 사람이 비판 댓글을 단 교사에 대해 민원까지 넣었다는 이야기가 전해졌다.

스탠드업 코미디언이 소극장에서 농담을 시험할 때, 반응이 없거나 좋지 않은 농담도 생기듯이 숏폼을 제작하고 공개하는 과정에서 문제가 발생할 수 있다는 점을 염두에 두었으면 좋겠다. 적어도 실력과 콘텐츠를 갖추었으나 드러나지 않은 채 묵묵히 현장을 지키는 선생님들을 동료교사로 인식하고 모두에게 도움이 되는 방향도 고민했으면 한다.

릴스 제작자들이 크루나 단체를 꾸린다면, 그 역량을 비판자의 입을 막는 데 쓰기보다 분석력과 통찰을 갖춘 이들의 조언을 수용하고 좋은 시스템을 만드는 데 쓰길 바란다. 이들은 의욕적으로 단체를 출범해 사회공헌 프로그램으로 공익성을 함께 추구하려는 노력도 하고 있기 대문이다.

이번 일로 해당 단체나 릴스 교사들이 용기를 잃지 않길 바란다. 비판을 받을 수도 있다. 그것이 콘텐츠 제작자의 숙명 아니겠는가. 지금은 사회가 용인할 수 있는 ‘농담의 선’을 찾아가는 과정이라고 믿는다.